1. はじめに:なぜ今、この話をするのか

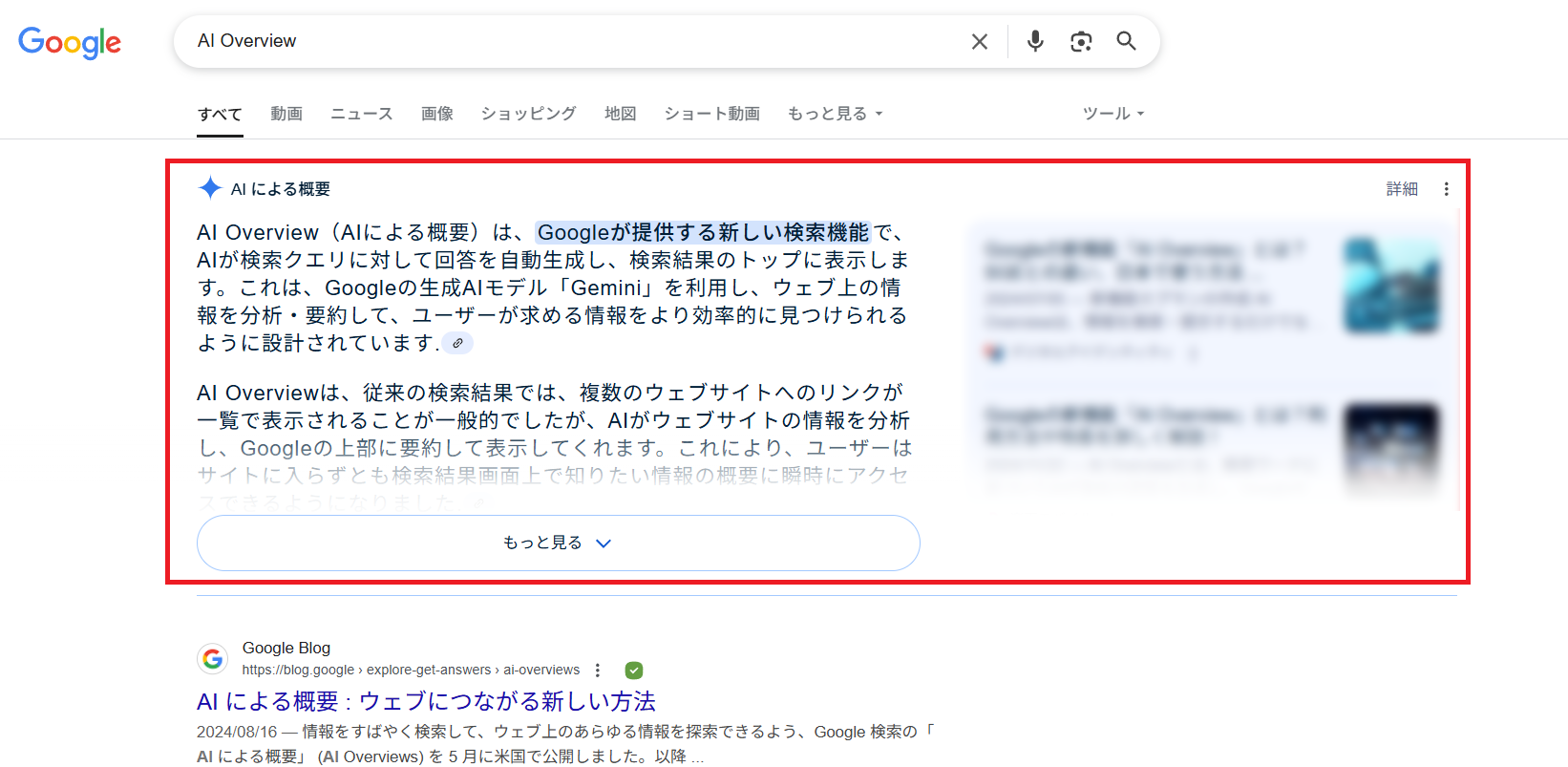

最近、Google検索結果の上部に表示される「AI Overviews(AIによる概要)」や、

AIとの対話を通じて情報を得る「AI Mode」が注目されています。

ChatGPTやGeminiといった生成AIによる情報収集、検索行動が広がる中で、

私たちのマーケティングも、この変化に対応する必要があると考えています。

2025年5月の日本国内の調査では、Google検索時に「AI Overviewsを目にしたことがある」と

回答した20〜60代のユーザーは全体の約9割(88.6%)に達し、

その表示機会が2025年3月頃から「増えている」と感じているユーザーも約9割(91.4%)に上ります。

そこでこの記事では、このような変化が進行する中でユーザーの検索行動の中心となる、

「SEO(検索エンジン最適化)」と「AI検索」について、

最新の状況を整理し、今後どのように考え、行動すべきかの判断材料をまとめました。

※ 本記事は公開情報や各種Webサイトを参照し、生成AIを活用して内容を整理・統合のうえ執筆しています。

引用元については、記事の末尾にまとめて掲載しています。

【補足】この記事の「AI」「AI検索」とは

この記事で「AI」「生成AI」、「AI検索」という言葉を使う場合、

大規模言語モデル(LLM)を利用した以下の2種類のツールとその検索結果を指します。

- 対話型・チャットボット型の生成AI

ユーザーが質問を入力し、対話形式で回答を得るサービス。

例: ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, Perplexity など - 検索エンジンに統合されたAI機能

従来の検索結果の上部などに、AIによる要約や回答が表示される機能。

例: GoogleのAI Overviews(旧SGE), AI Mode など

参考:https://kwmlabo.com/survey_results/5917/

2. 用語の整理:SEO・AIO・LLMO・GEOって何が違う?

AI検索を理解するうえで欠かせないのが、周辺で使われる専門用語です。

ただし、AIOやGEOといった新しい言葉は、現時点ではまだ業界内で明確に定義が固まっておらず、

今後変わっていく可能性があります。

以上をふまえ、この章ではそうした流動性も考慮しながら、

イメージしやすい比喩も交えて、現時点での主要な用語と考え方を整理していきます。

①SEO(検索エンジン最適化:Search Engine Optimization)

SEOとは「検索エンジン最適化」のことで、Web上での検索行動すべての土台となります。

Googleなどの検索エンジンがウェブページを発見、クロール、インデックスし、

ユーザーの検索クエリに対して適切に順位付けを行うための最適化を行います(Google検索の検索結果で上位表示を目指す、など)。

例えるなら、図書館の「目録カード(索引)」や「書架の並び」を整理し、

探している人が目的の「本」を確実に見つけ出せるようにすることです。

コンテンツの信頼性やわかりやすさを高め、ユーザーの興味・関心に最適な情報を届けるという本質は、

AI時代でも重要度は変わりません。

AIが情報を収集し回答を生成する上で、ウェブ上のコンテンツがその土台となるため、

この土台を最適化するSEOはAI時代でも不可欠といえます。

【補足】

また、一部の専門家は、SEOを『Search Everywhere Optimization(あらゆる場所での検索最適化)』と

再定義することを提唱しています。

これは、従来の検索エンジンだけでなく、YouTubeやX(旧Twitter)、Redditなどの

ソーシャルネットワークやAIツールを含む、人々が情報を消費するあらゆるプラットフォームでの

露出最適化を指すもので、AI時代におけるSEOの役割をより包括的に捉える考え方です。

②AIO(AI最適化:AI Optimization)

AIOとは「AI最適化」のことで、

AI検索時代におけるデジタルマーケティングの包括的なアプローチを総称する概念です。

AIOは、AI OverviewsやChatGPTなど、あらゆるAIシステムに対して、

自社の情報が発見・利用されやすくなるように最適化を行うことです。

後述の「LLMO」「GEO」の上位概念と考えてよいでしょう。

③GEO(生成エンジン最適化:Generative Engine Optimization)

GEOとは、AIOの一種で、主に「生成AIを搭載した検索エンジンやシステム」に焦点を当てた言葉です。

GEOは、特にGoogleのAI Overviewsや、OpenAIのChatGPTのような

「”生成型”検索エンジン」や「対話型AI」の結果に表示されることを目的とした最適化を指します。

SEOの直接的な進化形として語られることが多いです。

④LLMO(大規模言語モデル最適化:Large Language Model Optimization)

LLMOとは、AIOの一種で、主に"対話型"の「大規模言語モデル(LLM)への最適化」を指す言葉です。

LLMOは主に、ChatGPTやGemini、Perplextyといったチャット形式のツールでの会話の中で、情報源として引用されたり、ブランド名が言及されたりすることを目的とした最適化を指します。

例えるならば、図書館の「優秀なAI司書」に、質問内容に合わせて自分の「本(Webサイト)」から

情報が抽出されるように働きかけ、要約・推薦として参照してもらえるようにする施策のことです。

LLMOの実施には、自社サイトの情報だけでなく、

信頼できる第三者メディアからの客観的な評価や言及(E-E-A-Tの構築)が決定的に重要であるとされています。

※「E-E-A-T」の意味については、4-1. をご参照ください。

【補足】AIO・GEO・LLMOの定義の曖昧さについて

ただし、これらの用語(GEO、LLMO、AIOなど)は業界内でも明確に定義が定まっておらず、

その有効性や必要性に対して懐疑的な見方も少なくありません。

特に、GEO(生成エンジン最適化)とLLMO(大規模言語モデル最適化)は、

対象とする領域が大きく重なるため、現在ではほぼ同義で使われることもあります。

3. 「AI検索」はSEOをどう変えるのか?

結論:「対立」ではなく「進化」

「AI検索がSEOに取って代わる」という構図は「偽りの対立軸」と言われています。

実際には、「SEOを土台とした上で、AIによる情報発見の新しい形が進化している」と捉えるのが、

現在の多くの専門家とGoogleの見解です。

AI検索の台頭はSEOの終焉ではなく、その進化や変化を促すものと考えられています。

3-1. すべてのAIの情報源は「Webコンテンツ」である

まず大前提として、Googleだけでなく、ChatGPTやPerplexityといった主要な生成AIの多くは、

その回答を生成するためにインターネット上の公開情報(Webサイトのコンテンツ)を常に参照しています。

AIはゼロから知識を生み出しているわけではありません。

AIが賢い答えを出せるのは、インターネット上のWebサイトという巨大な知識ベースが存在するからです。

この事実こそが、AI時代においてもWebサイトと、

その発見性を高めるSEOが重要であり続ける根源的な理由です。

3-2. SEOの役割はどう進化するのか?

AIの台頭で、SEOの役割は従来の「トラフィック獲得」から、以下のように進化・拡大しています。

役割①:AIの「情報源(ソース)」としての最適化

AIに「信頼できる情報源だ」と認識され、回答の根拠として引用・参照してもらうための活動です。

これはまさに、従来のSEOで重視されてきた「高品質で信頼できるコンテンツを作る」という基本施策そのものです。

サイトの専門性(E-E-A-T)や、情報の正確性・網羅性が、これまで以上に重要になります。

役割②:AIでは満たせないニーズの「受け皿」としての最適化

AIが提供する要約だけでは満足できないユーザー(より深い情報を知りたい、

商品の購入を検討したい、ブランドの世界観に触れたいなど)は、最終的にWebサイトを訪れます。

HubSpot社のCEOが指摘するように「Webサイトは「最終的な着地点」としての役割が強まる」と考えられます。

この「質の高いクリック」を確実にコンバージョンに繋げるための、サイト内体験の最適化が重要になります。

3-3. 補足:Googleの主張と、市場の現実

Googleは「AI検索導入後もクリック総数は安定し、質は向上している」と公式に発表しています。

しかし、これはあくまでプラットフォーム全体の視点です。

個々のサイトにとっては、これまで検索結果1位で得られていたクリックがAIの回答に代替され、

トラフィックが減少するリスクは十分に考えられます。

例えば、Ahrefsの調査では、「AI Overviewsが表示されると上位ページでのCTRが34.5%下がる」と発表されています。

SEOにおいては、この「Googleの主張」と

「個々のサイトが直面する現実」のギャップを理解した上で、戦略を立てる必要があります。

4. 具体的なアクションプラン:明日から何をすべきか?

やるべきこと・静観すべきことをアクションの内容に応じて3つに分類して紹介します。

4-1. これまで以上に「強化」すべきこと(SEOの基礎)

①E-E-A-Tの徹底

Googleがウェブサイトの品質を評価する基準である「E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)」を重視した、

質の高いコンテンツ作りは引き続き最重要です。

特に「著者自身の経験談」「専門性に基づいた独自の洞察」「一次情報」「具体的な事例」など、

他サイトでは得られない付加価値のあるコンテンツが求められます。

②コンテンツの質と構造の向上

- 具体的な統計データや権威ある情報源からの引用を明確に加えること。

- 信頼できる情報源への言及や引用を行うこと。

- 文章を簡潔で読みやすく、分かりやすい構造にすること(結論ファースト、Q&A形式、箇条書き、テーブル表、など)。

③統合マーケティングとブランド構築

AIに選ばれるためには、「より想起され指名されるブランドを確立すること」が重要であり、

SEO、広告、PR、ソーシャルなどを統合した総合的なマーケティング活動が求められます。

④技術的基盤の確保

Googlebotがコンテンツにアクセスできること、ページが正常に動作し、

インデックス登録可能なコンテンツを含んでいること(Googleの技術要件を満たすこと)も不可欠です。

4-2. 新しく「試行」すべきこと(AI検索への対応)

⑤第三者からの推奨の獲得

自社ブランドがAIに「推奨」されるためには、信頼できる第三者からの客観的な評価が鍵となります。

ユーザーにとって信頼性の高い情報を提供するメディアに自社の製品やサービスが

自然に取り上げられて評価されるような、広報・PR活動や顧客満足度向上がより重要になるでしょう。

⑥マルチモーダル検索への対応

マルチモーダル検索(画像や音声、手書きメモなど多様な形式での検索)に対応できるよう、

テキストコンテンツを高品質な画像や動画で補強することも重要性が増します。

GoogleビジネスプロフィールやGoogleマーチャントセンターの情報を最新の状態に保つことも大切です。

4-3. 「静観・現状維持」すべきこと(不確かな情報)

「〇〇をすればAIに絶対評価される」といった、

まだ公式に発表されていない、不確かな情報に振り回される必要はありません。

基本を疎かにしないことが最も重要です。

⑦流行語に注意

GEOやLLMOといった新しい最適化手法は、多くの場合、従来のSEOの焼き直しであるという見解や、

その効果を証明するデータが不足しているという懐疑的な意見が専門家から多く聞かれます。

Googleのジョン・ミューラー氏も、

新しい略語を強調する業者の多くがスパムや詐欺行為である可能性を指摘しています。

⑧低品質コンテンツの大量生成はリスクあり

AI生成コンテンツの使用自体は問題ありませんが、

品質チェックを怠り、低品質なコンテンツを大量に投入することは、

Googleのスパムポリシーに違反し、サイト全体の評価を悪化させるリスクがあります。

⑨LLM.txtの作成は様子見が賢明

AIにサイト情報を伝えるためのファイルとして一部で提案されましたが、

GoogleやOpenAIなどの主要なAI企業は採用していないことが調査からわかっています。

Googleの専門家も「現時点で使っているAIはなく、将来も効果は期待できない」との見解を示しており、

作成しても現状では効果はほぼ期待できないため、標準的な仕様として広く採用されるまでは、静観するのが賢明です。

⑩構造化データの実装

従来のSEO(リッチリザルト表示など)においては、引き続き重要な施策です。

しかし、現時点の調査では、AIが回答を生成する際に

この構造化データを直接利用している明確な証拠は確認できませんでした。

AIは主に、ページ上の通常のテキスト本文を情報源としているようです。

一方で、AIがより正確な回答を目指す上で、

将来的に構造化データを参照し始める可能性は十分に考えられます

(技術的にはいつでも構造化データをAI検索に利用可能とのこと)。

そのため、「AIのためだけ」の過度な実装は時期尚早かもしれませんが、

SEO上のメリットを目的とした実装は、将来のAI対応への有効な「先行投資」にもなり得ます。

まずは高品質なテキストコンテンツの作成を優先しつつ、

SEO施策の一環として、実装コストと将来性を見比べて総合的に判断するのが賢明です。

5. 信頼できる情報源・Webサイト

最新情報は、以下の一次情報に近いソースから得ることをお勧めします。

また、情報源の裏付けや、専門家たちがどのような思考プロセスを経てその結論に至ったのかという

「ロジック」を理解することの重要性も念頭に置きましょう。

- Google検索セントラルブログ Googleからの公式発表やガイダンス。

- 海外SEO情報ブログ 日本トップのSEO有識者である鈴木謙一氏による国内外の最新のAI/SEO情報。

- Web担当者Forum 国内のAI/SEOに関する最新情報を網羅的にまとめている。

- SEMリサーチ 日本トップのSEO有識者である渡辺隆広氏による深い洞察。

- ボーディーSEO 住太陽氏による知識提供型コンテンツSEOの衰退とAI時代のSEO戦略。

- JADEブログ 元Google社員の長山一石氏によるSEOとAIの構造的分析。

- Search Engine Land 海外の権威あるSEOニュースサイト。

- キーマケLab AI Overviewsに関する日本国内の独自調査データ。

このページで参考・引用した参照元一覧

- https://ahrefs.com/blog/ja/ai-overviews-reduce-clicks/(June 24, 2025)

- https://blog.google/intl/ja-jp/products/ai/(2025年 8月 8日)

- https://blog.google/products/search/ai-search-driving-more-queries-higher-quality-clicks/(Aug 06, 2025)

- https://blog.ja.dev/entry/blog/2025/06/04/llmo-basics(2025-06-04)

- https://dejan.ai/blog/does-schema-help-with-ai/(Aug 23, 2025)

- https://dejan.ai/blog/gpt-5-made-seo-irreplaceable/(Aug 10, 2025)

- https://developers.google.com/search/blog/2023/02/google-search-and-ai-content?utm_source=chatgpt.com&hl=ja

- https://developers.google.com/search/blog/2025/05/succeeding-in-ai-search?hl=ja

- https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies?hl=ja#scaled-content

- https://digiday.com/media/despite-the-hype-publishers-arent-prioritizing-geo/(August 13, 2025 )

- https://forbesjapan.com/articles/detail/80313(2025.07.08)

- https://kwmlabo.com/survey_results/5917/(2025年5月29日)

- https://note.com/seolabochannel/n/n6ac3f3468f52(2025年8月10日)

- https://note.com/seolabochannel/n/na60a5a16bab7(2025年8月6日)

- https://searchengineland.com/ai-search-booming-seo-still-not-dead-458935(July 18, 2025 at 9:00 am)

- https://searchengineland.com/ai-traffic-up-seo-rewritten-459954(August 5, 2025)

- https://searchengineland.com/how-to-protect-your-brand-reputation-in-ai-search-460669(August 14, 2025)

- https://sparktoro.com/blog/its-still-seo-search-everywhere-optimization/(May 29, 2025)

- https://webtan.impress.co.jp/e/2025/05/09/49123/page/1#item02(2025/5/9)

- https://webtan.impress.co.jp/e/2025/06/06/49465

- https://webtan.impress.co.jp/e/2025/06/27/49597(2025/6/27)

- https://webtan.impress.co.jp/e/2025/08/22/49917(2025/8/22 7:00)

- https://www.bodhi.co.jp/seo-changes-with-ai-search(2025年6月30日)

- https://www.lany.co.jp/blog/ai-mode(2025.08.18)

- https://www.linkedin.com/posts/connorgillivan_how-to-rank-on-chatgpt-cheat-sheet-how-activity-7362830032991391744-U--z(2025年8月17日 21:57)

- https://www.linkedin.com/posts/seoguy_q-are-large-language-models-trained-on-and-activity-7365349392242970624-PxtR/(2025年8月25日)

- https://www.sem-r.com/entry/20250707/1751847775(2025-07-07)

- https://www.suzukikenichi.com/blog/evidence-shows-that-structured-data-doesnt-help-with-ai/(2025年8月25日)

- https://www.suzukikenichi.com/blog/google-ai-system-doesnt-use-llms-txt/(2025年6月23日)

- https://www.suzukikenichi.com/blog/recap-of-search-central-live-deep-dive-2025/(2025年8月23日)

- https://www.youtube.com/watch?v=6nUoVWfGxc0(2025/07/03)

- https://www.youtube.com/watch?v=2eN0EyO4tgg(2025/08/25)

- https://www.youtube.com/watch?v=R5HXBuEueOY(2025/07/21)